Comment la maîtrise de l'énergie est devenue une priorité ?

ACCOMPAGNERDans les années 1970, une préoccupation d’économie d’énergie se fait jour dans le monde. On la qualifie de « Maîtrise de la Demande en Énergie » (MDE), puis de « maîtrise de l’énergie ».

En effet, depuis leurs révolutions industrielles, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les sociétés occidentales se sont engagées dans la poursuite d’un développement économique qui, explique le physicien Bernard Laponche, « se mesurait notamment par l’augmentation régulière et illimitée de la production et de la consommation de charbon, de pétrole, de gaz, d’électricité ». À la suite des chocs pétroliers des années 1970, explique encore Laponche « il y a eu prise de conscience que les ressources énergétiques fossiles ne sont pas illimitées, que leur consommation sans précaution entraînerait leur raréfaction et l’augmentation de leur coût, que la concentration des ressources les plus importantes dans certaines zones géographiques peut entraîner de graves crises économique et politique ».

Ainsi, la maîtrise de l’énergie se définit comme la somme de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des énergies renouvelables.

Qui est en charge de la MDE en Nouvelle-Calédonie ?

En 1981, la Nouvelle-Calédonie créée le Comité Territorial pour la Maîtrise de l’Énergie (CTME), traduisant sa volonté de s’engager dans la voie des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables.

Aujourd’hui, l’Agence Calédonienne de l’Énergie (ACE) est l’acteur central de la maîtrise de l’énergie sur l’ensemble du territoire. Cet établissement public administratif a été créé en janvier 2017, remplaçant ainsi le CTME. En somme, l’ACE œuvre pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie par le biais d’accompagnements techniques et financiers sur divers projets liés à la maîtrise de l’énergie.

La démarche NégaWatt

La démarche NégaWatt vise à promouvoir la transition vers un système énergétique plus durable et respectueux de l’environnement.

Le concept de « Négawatt » repose sur l’idée que la meilleure façon de faire face aux enjeux énergétiques et climatiques est de réduire la consommation d’énergie plutôt que d’augmenter la production. Cela implique d’adopter des pratiques plus efficaces tels que d’exploiter les sources d’énergies renouvelables disponibles.

La démarche Négawatt propose une série de scénarios et de mesures concrètes pour parvenir à une société à basse consommation d’énergie et à faibles émissions de carbone. Ces mesures couvrent divers secteurs tels que l’habitat, les transports, l’industrie et l’agriculture.

Le dernier objectif de la démarche Négawatt est de parvenir à une société où l’énergie est utilisée de manière efficace et renouvelable, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement.

Pour en savoir plus sur cette démarche nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel de l’association : www.negawatt.org. Ressources pédagogiques, médias et synthèses de leurs projets y sont présents.

Les piliers du scénario NégaWatt

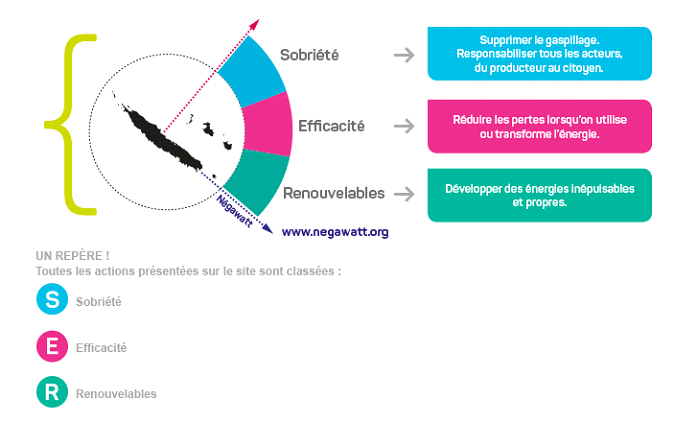

C’est donc dans l’optique de sensibiliser le public aux enjeux du développement durable et à l’épuisement des ressources énergétiques que l’association NégaWatt a vu le jour en 2001. Le scénario prévisionnel 2017-2050 créé par cette dernière repose sur trois piliers :

- La sobriété énergétique

- L’efficacité énergétique

- Les énergies renouvelables

La sobriété énergétique « consiste à interroger nos besoins puis agir à travers les comportements individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie, pour privilégier les plus utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles » (source NégaWatt).

Elle se distingue de l’efficacité énergétique qui « consiste à agir, essentiellement par des choix techniques en remontant de l’utilisation jusqu’à la production, sur la quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire un service énergétique donné » (source NégaWatt).